沃伦·布罗迪(Warren Broroey)于8月10日在奥斯陆的家中去世,享年101岁。这位前麻省理工学院研究员曾以精神病学家的背景,在信息时代曙光初现之际提出了关于技术解放可能性的广泛理念——这些理念为包括人工智能在内的革命性领域奠定了基础。

他的儿子本杰明确认了死讯。

布罗迪博士一生经历多次出人意料的转折:曾参与中央情报局资助的超感官知觉研究,在新罕布什尔州的天体营生活,并在斯堪的纳维亚半岛的钢铁厂信奉毛泽东思想。

尽管接受过正规医学培训,但他的思想跨越了建筑、玩具设计、声学和网络计算等迥然不同的领域。在以麻省理工学院为基地期间,他与马歇尔·麦克卢汉、尼古拉斯·尼葛洛庞帝以及人工智能理论奠基人之一马文·明斯基等其他非传统思想家交流思想。

布罗迪博士在1970年代初期影响力达到顶峰。那是一个经济政治萎靡却对后工业时代技术驱动未来充满激进乐观的时期——也是硬科学与新时代思潮交汇的时刻。

他探索的那些狂想式问题,唯有在那个动荡年代才能被严肃提出——例如"我们可以探索技术,但技术能探索我们吗?",以及"能设计出让你更有创造力的房间吗?"

他的思想根植于控制论领域,这是一种针对城市、有机体、家庭和计算机网络等动态系统复杂性的跨学科研究方法。尽管自二战结束就已存在,控制论在1960年代末才真正被学术界接纳,被视为对工业社会僵化性的回应。

早期在华盛顿特区担任精神科医生时,布罗迪博士首次将控制论应用于家庭系统。他认为家庭既存在内部动力,也受外部系统影响:父母的工作问题可能导致家庭失序。

但他在1965年离开高薪执业岗位,前往麻省理工学院从事无薪工作——当时该校正是控制论和人工智能研究的重镇。后来他通过NASA资助获得研究经费。

与剑桥周边的同行相似,布罗迪博士认为计算机技术的快速发展带来了抉择:这些进步既可用来强化现有社会,也能以革命性方式增强人类潜能。他用漫长余生倡导第二条道路,始终摒弃资本主义将迫使人类选择前者的担忧。

例如,他质疑明斯基等人倡导的基于海量数据处理的人工智能路径;当时这似乎排除了另一种能够学习成长——并帮助人类实现同样进化的替代性人工智能。

"迄今为止,我们尚未赋予环境这种创造灵活性,"布罗迪博士1967年在设计理论期刊《景观》中写道,"我们普遍实现的智能缺乏创造性,愚笨且在很大程度上敌视人类福祉。我们放任硬壳机器增殖并控制我们。"

但他并非全然悲观。同年他在艺术家罗伯特·劳森伯格位于曼哈顿下城的工作室举办的数字技术与创造力会议上发言。

布罗迪博士告诉听众,新技术提供了"在个性化环境中生活的新潜力,只要我们能够突破旧式大规模生产思维的桎梏。"

沃伦·莫蒂默·布罗迪1924年1月25日出生于多伦多。其父亚伯拉罕·布罗迪是医生,与母亲布兰奇(莱维)·布罗迪在二战前数年协助大批逃离欧洲的犹太难民安排通道和获取签证。

他于1947年获多伦多大学医学学位。在纽约和波士顿完成精神科住院医师培训后,曾任伍斯特儿童指导中心副主任以及马里兰州贝塞斯达国立精神卫生研究所研究员。

1959年成为乔治城大学临床教授。在攻读精神分析认证期间,他参与中央情报局资助的研究项目,咨询那些发展出超常听力的盲人。

此类工作使他认识到自然与人造环境对思维的塑造作用。他认为情境即是一切,这一信念也被带往麻省理工学院。

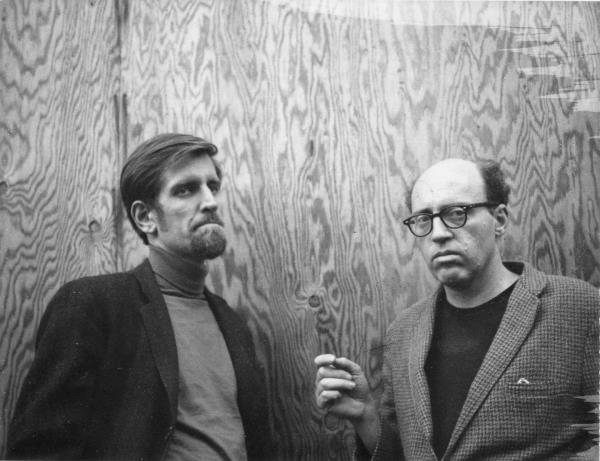

1967年,凭借富豪朋友的资助,他与研究员艾弗里·约翰逊共同创立环境生态实验室,选址北区路易斯码头的建筑。

在那里他们开发出布罗迪博士所称的"软建筑"和"软材料"——这些能对人机交互做出响应:例如随体温改变形态的充氟橡胶表面,以及根据用户动作变换音乐的"舞蹈服"。其理念是打造能随人类使用者协同演进的环境,进而推动使用者自我进化。

"本质上,布罗迪和约翰逊希望此类材料能避免大规模生产同质化商品与界面的陷阱,推动用户学习、思考,在现实对其作出反应时予以回应,"曾主持布罗迪博士专题播客《反叛意识》的作家叶夫根尼·莫罗佐夫在邮件中表示。

该实验室从未推出市场化产品,但二人的思想在波士顿学术界的相关领域产生深远影响——那些研究者正在应对技术浪潮带来的类似基础命题。布罗迪博士等人认为,工业时代人类为服务机器而扭曲自我;他们追问:在信息时代,这种关系能否逆转?

当实验室资金耗尽后,布罗迪博士与约翰逊迁至新罕布什尔州米尔福德的着装自选公社,以"生态工具与玩具"为名重启研究。他们的项目包括喷涂泡沫包裹的气球房屋和软控材料专利,但同样未能投入生产。

布罗迪博士1957年与简·托尔森结婚,1970年离异。2005年与卡琳·林霍尔姆成婚。

除首段婚姻所生的儿子本杰明和现任妻子外,他还留下首段婚姻的另外两个儿子约翰与伊万、两个女儿金和丽莎·布罗迪;继子马蒂亚斯·林霍尔姆-达多;14个孙辈和5个曾孙辈。

到1972年,布罗迪博士已对美国感到沮丧与幻灭。他表示企业显然永远不会支持他设想的那种变革性技术;同时,随着嬉皮士时代式微和越战持续,他失去了变革即将到来的信心。

他移居挪威,数年后放弃国籍转而信奉毛泽东思想。曾一度在铸铁厂当工人。1980年代初曾在天津大学任教,但最终发现中国共产主义同样令人失望而返回挪威。

他在当地创立反种族主义联盟,抵制挪威兴起的新纳粹主义浪潮。并在奥斯陆理工大学任教,持续倡导能增强人类创造力的技术。

其子本杰明称,近年来布罗迪博士对人工智能发展渐持谨慎乐观态度。尽管基于明斯基可能支持的大语言模型构建,他仍相信这或许能成为其长期憧憬的那种增强创造力的"柔性"技术。

本文原载于《纽约时报》。

发表评论